初探《江西罗氏世征集》

罗训森

2007.5,中国文史出版社版《中华罗氏通谱》,凡国史有载的罗氏业绩全录,查阅、收录至各省省志及重点府、县志罗氏有关史料。因宋罗点之故,特别关注江西《抚州府志》。

一、探研《江西罗氏世征集》之缘由

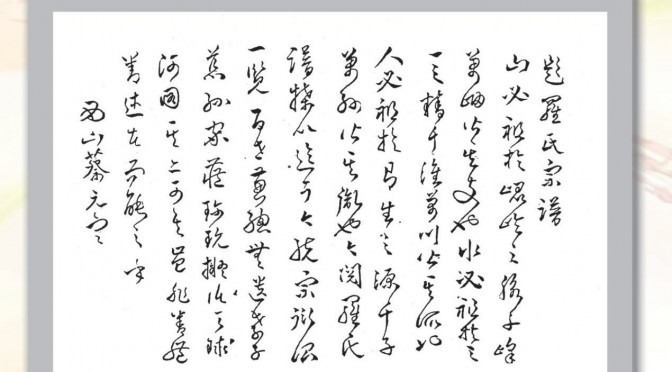

宋榜眼、签知枢密院事(俗称“宰相”)、正一品帝师、学者称“此庵先生”罗点,江西抚州崇仁人。据《抚州府志》:载,罗点之弟罗熏传记,原注中有一段话:旧无传,见《江西罗氏世征集》,编于宋德祐中(1275—1276),合豫章通属各郡,自汉晋来,罗氏人物无不备载,时参知政事陈文龙为序。

从《抚州府志》编者原注,确知罗点家族曾编纂过《江西罗氏世征集》,俗称“江西罗氏通谱”,遗憾的是该谱失传了。

《抚州府志》编者原注,已经提供了三条重要线索:

1. 该谱内容:合豫章通属各郡,自汉晋来,罗氏人物无不备载。即类似2007.5版《中华罗氏通谱》凡例。

2. 主要谱序作者:时参知政事陈文龙为序。

3. 成谱时间:编于宋德祐中(1275—1276)。

无疑,《江西罗氏世征集》是中华罗氏历史上一部极其重要的族谱类图书,以《世征集》称族谱,用词之雅,笔者罕见。十几年以来,笔者縈怀在心,《江西罗氏世征集》主编是谁、其主导思想是什么、祖先崇拜的对象是谁?

时来天地皆同力(唐罗隐诗句),在续修《中华罗氏通谱》第七册过程中,在湖南耒阳出现一位晋罗含裔孙、湖南耒阳正源学校罗湘云校长,他以弘扬晋罗含家风为己任,2018年初,当选“湖南省耒阳市罗含文化研究会”会长后,更是努力挖掘晋罗含有关史料。

他从魏了翁《象山集》中,挖掘到2007.5版《中华罗氏通谱》漏载的《江陵州丛兰精舍记》,罗点之子罗愚,浮出水面。笔者随之撰写有关论文,论证宋罗点家族是晋罗含之后。隐约间,《江西罗氏世征集》主编若隐若现。

二、探研《江西罗氏世征集》之进展

近日,罗湘云校长又挖掘出宋文定公刘克庄一批有关赞颂晋罗含的诗词,其中一首《赠罗摄官》,令人震惊:四段八句律诗,竟涉及罗氏五位历史人物:晋罗含、罗友,唐罗艺、罗珦,宋罗愚(详见昨日上网的拙文《宋刘克庄赞罗含诗词的价值》)。

“小君章”,《江西罗氏世征集》主编罗愚显现了。

《江西罗氏世征集》,是一部大型的罗氏族谱,在其之前,唐著名诗人罗隐与邺王罗绍威、进士员外郎罗衮等编纂过《罗氏通谱》,宋乡间大儒、理学家、《鹤林玉露》作者罗大经之父、宰相周必大、诗人杨万里之好友罗茂良,字季温,号“竹谷老人”,邀请族人朱熹老师李侗的老师、时学者尊称“豫章先生”、南剑州沙县人罗从彦回乡,编纂过江西吉水《竹溪罗氏族谱》。该两部大型族谱,对罗点家族的影响应该很大。

要成为《江西罗氏世征集》主编是有条件的:

1. 厚重的历史感;

2. 学识渊博;

3. 良好的社会地位;

4. 可靠的经济保障;

5. 志同道合、较高层次的社交圈子。

考《抚州府志》罗愚传记:

罗愚,字季能,崇仁人,(罗)点子,以遗泽补官,除籍田令。补外得兴国军。陛辞陈三说:“以讲正学,亲忠贤为根本;以尊道,揆重言责为纲领;以奖忠正、显进退、褒介洁、崇节俭、省浮冗为规模。”上嘉纳,以“清勤”褒之。

至郡,值岁饥,赈恤有方,迁湖南宪。创雄楚军以弭寇。改广西运判,除盐法害民者。作“清勤堂”,高定子为箴表,端平圣训也。自号北林,卒年五十七。

人乎召除之命,十有五,而辞者十有一。出处裕如,真西山,魏了翁极称之。

罗愚,字季能,号北林,“(皇上)以“清勤”褒之”、“真西山,魏了翁极称之”的北林先生,完全符合以上五个条件。

三、题词、撰序、赠诗与罗点家族有关兄弟姓氏简介

“物以类聚,人以群分”,千古真理。罗点是一位抗金民族英雄,故,其家族成员所结交往来的人,皆抗金民族英雄。

宋罗点好友、从祀孔庙陆九渊在《与罗春伯》之书中:“晋贰奉常卿,于柄用深,为吾道庆”,进一步佐证罗点是晋罗含之后的同时,亦说明“于柄用深,为吾道庆”罗含之后“此庵先生”亦是理学家。

罗从彦是宋理学的著名代表人物之一,为罗氏所自豪,故罗点家族成员所结交往来的人,皆理学贤达。

据袁燮撰《罗点行状》:(罗点)被命使金,夙有脾疾,春夏间每作辄甚,太夫人及子弟皆忧之。公曰:“君命至重,岂可为身谋哉?”

在金廷之上,公怡然曰:“我辈衔命而来,以义为主,头可断,君命不可辱也。”

1. 陈文龙

陈文龙(1232~1276),福建兴化(今福建莆田)人,成长于长乐后山(今阜山)。初名子龙,度宗为之改名文龙,赐字君贲,字刚中,号如心,陈俊卿五世从孙,抗元名将,民族英雄。早年随父陈粢迁徙至福建长乐县(今阜山村)。幼颖悟,苦学不厌。淳祐十一年(1251),入乡学。宝祐四年(1256),入太学。宋咸淳四年(1268)戊辰科进士,龙飞射策第一,宋度宗赐名文龙。

宋端宗谥忠肃。明永乐六年(1409年)皇帝诏封文龙为福州府城隍,又以能保佑航运、渔民,加封“水部尚书、镇海王”,福州人称文龙为“尚书公”。清乾隆四十六年(1782年)皇帝亦加封陈文龙为镇海王。

宋朝端宗景英年间出任福建、广东宣抚使兼兴化县指挥官。咸淳七年(1271),官至秘书省校书郎。贾似道爱其文,雅礼重之。后来,陈文龙的正直敢言,渐渐忤怒了贾似道。襄阳失守,陈文龙上疏痛责贾似道用人不当,并请罢黄五石、范文虎、赵潜。贾似道大怒,将陈文龙贬官抚州,又指使台臣季可上书弹劾陈文龙。不久,范文虎降敌,贾似道兵败鲁港时,赵潜最先逃跑,导致其余守将弃城而逃。贾似道后悔不听陈文龙所言,又起用陈文龙为左司谏,迁侍御史,再迁为参知政事。由于朝内议和,陈文龙乞请回乡养老,获准。景炎元年(1276),益王称帝福州,陈文龙再次出任参知政事,一上任就轻而易举地平定了漳浦、兴化叛乱。元军占领广州后,泉州、福州守将纷纷投降。招降使者两次至兴化劝降文龙,均被其焚书斩杀。对军中的议论,文龙道:“诸君特畏死耳,未知此生能不死乎?”由于部下降敌,文龙与家人均被元军抓获。面对凌辱,文龙指腹道:“此节义文章,可相逼邪!”押送杭州途中开始绝食,经杭州谒拜岳飞庙时,气绝而死,葬于杭州西湖智果寺旁。其母被监于福州尼寺,病重无药,旁人无不落泪,其母言道:“吾与吾儿同死,又何恨哉?”亦病逝。众人感叹道:“有是母,宜有是儿。”将其母收葬。

2. 蔡元定

蔡元定(1135年12月17日—1198年9月11日),字季通,学者称西山先生,建宁府建阳县(今属福建)人,蔡发之子。南宋著名理学家、律吕学家、堪舆学家,朱熹理学的主要创建者之一,被誉为“朱门领袖”、“闽学干城”。幼从其父学,及长,师事朱熹,熹视为讲友,博涉群书,探究义理,一生不涉仕途,不干利禄,潜心著书立说。为学长于天文、地理、乐律、历数、兵阵之说,精识博闻。著有《律吕新书》、《西山公集》等。

3. 魏了翁

魏了翁(1178年-1237年) ,字华父,号鹤山,邛州蒲江(今属四川)人。南宋著名理学家、大臣。

庆元五年(1199年)进士,授签书剑南西川节度判官。历任国子正、武学博士、试学士院,以阻开边之议忤韩侂胄,改秘书省正字,出知嘉定府。史弥远当国,力辞召命。起知汉州、眉州。嘉定四年(1211年),擢潼川路提点刑狱,历知遂宁府、泸州府、潼川府。嘉定十五年(1222年),召为兵部郎中,累迁秘书监、起居舍人。宝庆元年(1225年),遭诬陷后黜至靖州居住。绍定五年(1232年),起为潼川路安抚使、知泸州。端平元年(1234年),召权礼部尚书兼直学士院,以端明殿学士、同签书枢密院事之职督视江淮京湖军马。嘉熙元年(1237年),魏了翁去世,年六十。获赠太师、秦国公,谥号“文靖”。

魏了翁反对佛、老“无欲”之说,认为圣贤只言“寡欲”不言“无欲”,指出“虚无,道之害也”。推崇朱熹理学,但也怀疑朱注各经是否完全可靠。提出“心者人之太极,而人心已又为天地之太极”,强调“心”的作用,又和陆九渊接近。能诗词,善属文,其词语意高旷,风格或清丽,或悲壮。著有《鹤山全集》、《九经要义》《古今考》《经史杂钞》《师友雅言》等,词有《鹤山长短句》。

4. 真德秀

真德秀(1178年10月27日—1235年5月28日),始字实夫,后更字景元,又更为希元,号西山。本姓慎,因避孝宗讳改姓真。福建浦城(今浦城县仙阳镇)人。南宋后期著名理学家,与魏了翁齐名,学者称其为“西山先生”。

庆元五年(1199年),真德秀进士及第,开禧元年(1205年)中博学宏词科。理宗时擢礼部侍郎、直学士院。史弥远惮之,被劾落职。起知泉州、福州。端平元年(1234年),入朝为户部尚书,改翰林学士、知制诰。次年拜参知政事,旋卒,赠银青光禄大夫,谥文忠。

真德秀立朝有直声,于时政多所建言,奏疏不下数十万字。学宗朱熹。修《大学衍义》,称可作《大学章句》之佐。庆元党禁后,程朱理学得以复盛,他与力为多。

真德秀为继朱熹之后的理学正宗传人,同魏了翁二人在确立理学正统地位的过程中发挥了重大作用,创“西山真氏学派”。有《真文忠公集》。

5. 陆九渊

陆九渊(1139年3月26日—1193年1月18日),字子静,抚州金溪(今江西省金溪县)人,南宋哲学家,陆王心学的代表人物。因书斋名“存”,世称存斋先生。又因讲学于象山书院,被称为“象山先生”,学者常称其为“陆象山”。

南宋孝宗乾道八年(1172年)进士,调靖安主簿,历国子正。有感于靖康时事,便访勇士,商议恢复大略。曾上奏五事,遭给事中王信所驳,遂还乡讲学。绍熙二年(1191年),知荆门军,创修军城,稳固边防,甚有政绩。绍熙三年十二月(1193年1月)卒,年五十四。追谥文安。

陆九渊为宋明两代“心学” 的开山之祖,与朱熹齐名,而见解多不合。主“心(我)即理”说,言“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”,“学茍知道,六经皆我注脚”。明王守仁继承发展其学,成为“陆王学派”,对后世影响极大。著有《象山先生全集》。

6. 洪迈

洪迈,1123年出生,南宋饶州鄱阳(今江西省鄱阳县)人,字景卢,号容斋,又号野处。洪皓第三子。官至翰林院学士、资政大夫、端明殿学士,宰执、封魏郡开国公、光禄大夫。

卒年八十,谥“文敏”。配张氏,兵部侍郎张渊道女、继配陈氏,均封和国夫人。南宋著名文学家。主要作品有《容斋随笔》、《夷坚志》。

7. 汪澈

汪澈,字明远, 自新安(治今安徽歙县)徙居饶州浮梁(今属江西)。生于宋徽宗大观三年,卒于孝宗乾道七年,年六十三岁。高宗绍兴八年(1138)第进士,教授衡州。历进殿中侍御史。累官参知政事,与宰相陈康伯同赞内禅。孝宗即位,锐志恢复。除资政殿学士,提举洞霄宫。累为福州福建安抚使,寻致仕。卒,谥庄敏。

8. 袁燮

袁燮,字和叔,庆元府鄞县人。生而端粹专静,乳媪置盘水其前,玩视终日,夜卧常醒然。少长,读东都《党锢传》,慨然以名节自期。入太学,登进士第,调江阴尉。

浙西大饥,常平使罗点属任振恤。燮命每保画一图,田畴、山水、道路悉载之,而以居民分布其间,凡名数、治业悉书之。合保为都,合都为乡,合乡为县,征发、争讼、追胥,披图可立决,以此为荒政首。除沿海制属。连丁家艰,宁宗即位,以太学正召。时朱熹诸儒相次去国,丞相赵汝愚罢,燮亦以论去,自是党禁兴矣。久之,为浙东帅幕、福建常平属、沿海参议。

嘉定初,召主宗正簿、枢密院编修官,权考功郎官、太常丞、知江州,改提举江西常平、权知隆兴。召为都官郎官,迁司封。因对,言:“陛下即位之初,委任贤相,正士鳞集,而窃威权者从旁睨之。彭龟年逆知其必乱天下,显言其奸,龟年以罪去,而权臣遂根据,几危社稷。陛下追思龟年,盖尝临朝太息曰:‘斯人犹在,必大用之。’固已深知龟年之忠矣。今正人端士不乏,愿陛下常存此心,急闻剀切,崇奖朴直,一龟年虽没,众龟年继进,天下何忧不治。”“臣昨劝陛下勤于好问,而圣训有曰:‘问则明’。臣退与朝士言之,莫不称善。而侧听十旬,陛下之端拱渊默犹昔也,臣窃惑焉。夫既知如是而明,则当知反是而暗。明则辉光旁烛,无所不通;暗则是非得失,懵然不辨矣。”

迁国子司业、秘书少监,进祭酒、秘书监。延见诸生,必迪以反躬切己,忠信笃实,是为道本。闻者悚然有得,士气益振。兼崇政殿说书,除礼部侍郎兼侍读。时史弥远主和,燮争益力,台论劾燮,罢之,以宝文阁待制提举鸿庆宫。起知温州,进直学士,奉祠以卒。

燮初入太学,陆九龄为学录,同里姚焕、王磷、张简亦皆在学,以道义相切磨。后见,九龄之弟九渊发明本心之指,乃师事焉。每言人心与天地一本,精思以得之,兢业以守之则与天地相似。学者称之曰絜斋先生。后谥正献。子甫自有传。

9. 张九成

张九成年少时游学于京师开封,从理学家杨时为师学习,曾有权贵托人馈赠钱物,言:“肯从吾游,当荐之馆阁。”九成笑而却之。

绍兴二年(1132),朝廷策试进士,九成慷慨陈词,直言不讳,痛陈宋金形势,认为“去谗节欲,远佞防奸”,为中兴之道。因得考官赏识,选为廷试第一,被宋高宗亲选为状元,授镇东军签判,因对张宗臣不体察民情,滥捕百姓不满,与之争执,弃官而走,闭门讲学,生徒日众,闻人常至。

赵鼎为相,力荐九成,遂以太常博士被召入京,任著作佐郎,迁著作郎,上疏请施仁政,被嘉许,又授浙东提刑,力辞不就,回归乡里。不久,朝廷召张九成任宗正少卿,权礼部侍郎,兼侍读,兼权刑部侍郎。期间,张九成恪尽职守,平反一诬告案件,朝廷欲以嘉奖,九成辞却道:“任职刑部,出现冤案,我本有责,怎可邀功?”赵鼎被罢相,时金人求和,秦桧几次劝诱九成支持和议,都为九成严辞拒绝,遂谪邵州。中丞何铸上书说他矫伪欺俗,被诬为赵鼎一党,屡遭陷害,结果落职。

父死服丧毕,与径山寺僧宗杲相交友善,喜谈禅理,秦桧恐其议己,遂令司谏詹大方以谤讪朝政为由,虽高宗信任,亦不得救,被贬谪居南安军(今江西大余)。在安南十四年,每执书就明,倚立庭砖,岁久,双趺隐然,读书练功,廉静自爱。自号横浦居士,亦称无垢居士。秦桧死,方起知温州。因上书痛陈户部催督军粮之弊,与户部相左,后丐祠归,数月后病卒。宝庆初(1226),朝廷特赠张九成为太师,封崇国公,谥文忠。

张九成创建海宁第一所书院——张文忠公书院,讲授经史。张九成研思经学,多有训解,由于喜与佛者交游,被时论所不容。著有《横浦集》二十卷,《四库总目》及《孟子传》,并传于世,其学派被称为“横浦学派”。

11. 刘克庄

刘克庄(1187一1269),字潜夫,号后时,福州府莆田(今福建莆田市)人,南宋诗人、词人、诗论家。嘉定二年(1209)补将仕郎,后为建阳知县,因咏诗得罪朝廷闲废十年。理宗端平二年(1235)授枢密院编修官,后任权侍郎。景定三年(1262)授工部尚书,为人正直仗义,敢谏,著有《后时集》。

淳熙十四年(1187)七月二十九日生 ,初名灼,师事真德秀。

宁宗嘉定二年(1209)补将仕郎,调靖安簿,始更今名。江淮制置使李珏任为沿江制司准遣,随即知建阳县。因咏《落梅》诗得罪朝廷,闲废十年。后通判潮州,改吉州。

理宗端平二年(1235)授枢密院编修官,兼权侍郎官,被免。后出知漳州,改袁州。

淳祐三年(1243)授右侍郎官,再次被免。六年(1246),理宗以其”文名久著,史学尤精”,赐同进士出身,秘书少监,兼国史院编修、实录院检讨官。

景定三年(1262)授权工部尚书,升兼侍读。五年(1264)因眼疾离职。

度宗咸淳四年(1268)特授龙图阁学士,咸淳五年正月二十九日去世,谥:文定。

四、“小君章”罗愚的贡献

1. 更正袁燮《罗点行状》中的某些错误

陆九渊大弟子袁燮《罗点行状》,开篇是如此论述:

端明殿学士,通议大夫,签书枢密院事,崇仁县开国伯,食邑七百户,食实封一百户,累赠太保,罗公行状

(案累赠上原本有致仕二字,考本传点卮从斋宫得疾卒,此文后云还私第,三日薨,无致仕,事应属衍文,今删)

曾祖讳起,赠太子太保;妣陈氏,赠文安郡夫人。

祖讳琢,赠太子太傅;妣邓氏,赠蕲春郡夫人。

考讳朝俊,赠太子太师;母缪氏,封永宁郡夫人。

公讳点,字春伯,姓罗氏。罗本熊姓,颛帝之裔也。春秋时,为小国,能抗疆楚,左氏传纪之。立国之地,即今襄阳之宜城。后徙南郡之枝江,子孙不忘厥初,因以国为氏。自秦汉至唐,虽时见于史策(册),然罕有功业宏大,名位显荣者,故莫详其世系。

五季时,公之先世,实居江西之豫章。我宋之兴,徙于抚之崇仁。厥居高垍,族党浸繁。大父太傅,又徙于高垍之五星源,遂占籍焉。

《四库全书》《絜斋集》编者,已发现《罗点行状》的一处明显错误,并予以删除。罗点之子罗愚,不同意袁燮观点:“自秦汉至唐,虽时见于史策(册),然罕有功业宏大,名位显荣者,故莫详其世系。五季时,公之先世,实居江西之豫章。我宋之兴,徙于抚之崇仁。厥居高垍,族党浸繁。大父太傅,又徙于高垍之五星源,遂占籍焉。”

怎么办?编纂《江西罗氏世征集》,“合豫章通属各郡,自汉晋来,罗氏人物无不备载。”更正之。

2. 请当时价值观相同的社会名流题词、撰序、赠诗,为《江西罗氏世征集》扩大社会影响,为罗氏争光。

(1)请宋咸淳四年(1268)戊辰科状元、时任参知政事、抗元英雄陈文龙撰谱序,具体内容待考。陈文龙牺牲于1276年,也正是《江西罗氏世征集》出谱的年份。

元军占领广州后,泉州、福州守将纷纷投降。招降使者两次至兴化劝降文龙,均被其焚书斩杀。对军中的议论,文龙道:“诸君特畏死耳,未知此生能不死乎?”由于部下降敌,文龙与家人均被元军抓获。面对凌辱,文龙指腹道:“此节义文章,可相逼邪!”押送杭州途中开始绝食,经杭州谒拜岳飞庙时,气绝而死,葬于杭州西湖智果寺旁。

即《江西罗氏世征集》诞生于国难之时。

(2)请绍兴二年(1132)状元,谥文忠、崇国公、太师、杨时学生、罗从彦的同门师兄弟张九成撰序,留下墨宝。

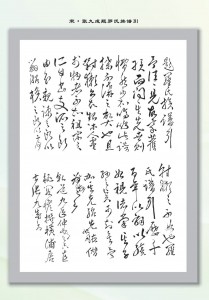

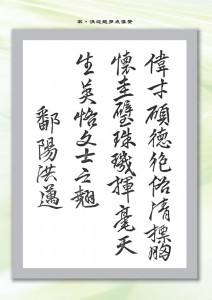

(3)请刘文定公克庄为《江西罗氏世征集》赠诗:

赠罗摄官

一梦端为文字祥,华宗复出小君章。

无家来去如潮水,有鬼揶揄向路傍。

肯顾雀罗殊郑重,欲为鸡黍愧荒凉。

燕昭殁后金台少,僮瘦驴饥驿堠长。

注:“一梦端为文字祥”,典出《晋书》罗含传;“有鬼揶揄向路傍”,典出晋广、益州刺史罗友传。“肯顾雀罗殊郑重”,典出《唐书》罗珦传;“燕昭殁后金台少”,典出《唐书》罗艺传;

“摄官”,代理某种官职。“小君章”罗愚当时代理何官职,待考。

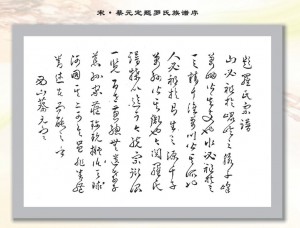

(4)请朱熹学生、西山先生蔡元定题罗氏宗谱序

(5)请从祀孔庙的魏了翁鹤山先生为罗点题像赞

(6)请翰林院学士、资政大夫、端明殿学士,宰执、封魏郡开国公、光禄大夫、《容斋随笔》作者,文敏公洪迈为罗点题像赞。

(7)请参知政事、资政殿学士、庄敏公汪澈题宗谱序

3. 在《江西罗氏世征集》中,确认要发展传承晋罗含家风

据魏了翁《江陵州丛兰精舍记》及《答罗机制(罗)愚》,罗愚请魏了翁撰《江陵州丛兰精舍记》信中,希望魏对其祖先多赞美“欲归重于君章”,实乃人之常情,魏在《记》中,亦客观地评价了晋之罗含。并为用词“二贤学”,将罗愚的父亲罗点与罗含并列,而十分满意,提醒罗愚注意。

为了《江西罗氏世征集》,为了发展传承晋罗含家风,罗愚为罗氏优秀文化呕心沥血,立下丰功伟绩。

五、结语

常言道,盛世修谱,可《江西罗氏世征集》,却成谱于国破家亡之南宋末年,序谱者时参知政事陈文龙,面对元军凌辱,文龙指腹道:“此节义文章,可相逼邪!”押送杭州途中开始绝食,经杭州谒拜岳飞庙时,气绝而死,葬于杭州西湖智果寺旁。

这样的抗元英雄为《江西罗氏世征集》撰序,该谱的核心价值观为爱国,是不言而喻的。

1. 价值取向推理

从祀孔庙的真德秀,盛赞好友罗点:众贤盈庭,而文恭号称巨擘!

罗点之弟罗熏,师事陆九渊,有资料说罗点也是陆九渊的学生,罗点甚至在书信中谈及家世渊源,陆九渊回信:适闻晋贰奉常卿,于柄用深,为吾道庆。“晋贰奉常卿”者乃罗含,陆九渊赞扬罗点祖先罗含曰:于柄用深,为吾道庆。

从祀孔庙的魏了翁,应罗点之子罗愚之请,为《江西罗氏世征集》撰《江陵州丛兰精舍记》,对罗含、罗点赞誉有加。

洪迈,洪皓第三子,洪皓与罗点一样,也出使过金国,被金国扣留多年,是抗元的家族传人。

汪澈,亦是南宋有名的抗金派。

2. 学术渊源推理

张九成是杨时的学生,罗从彦的同门师兄弟,支持《江西罗氏世征集》编纂,天经地义。

蔡元定,朱熹的得力门生,支持曾祖师爷罗从彦的家族编纂族谱,亦是义不容辞。

刘克庄,真德秀门生,跟随乃师支持罗氏,支持福建同乡陈文龙,参与《江西罗氏世征集》编纂,可做双份人情,当然非常乐意,关键:刘克庄对晋罗含极其崇拜,所以,《后时集》中就有不少有关的史料。

注:文史界的重视学木渊源,令工科出身的笔者深有体会。2017年,笔者的史学老师、福建省文史研究馆原馆长卢美松编审,因年龄关系,不能再担任“福建省历史名人研究会”会长,他推荐笔者接班。征求福建师大、福州大学、省委党校等单位文史专家学者意见时,他们都异口同声,认为笔者与卢馆长一样,曾任福建省姓氏源流研究会副会长,实际上已在从事历史名人研究工作,同意笔者作为卢馆长学生,继任“福建省历史名人研究会”会长之职。笔者有负卢老师重托,因续修《中华罗氏通谱》第七册,任务繁重,无力再担任另一个省级研究会的会长。文史界重师承,令人印象深刻。

综上所述,从价值取向、学术渊源推理,成谱于国破家亡南宋末年的《江西罗氏世征集》,“合豫章通属各郡,自汉晋来,罗氏人物无不备载。”其宗旨:弘扬祖先业绩,强调爱国精神。其核心:传承发展晋罗含家风。其主编:按正常逻辑,应是清廉勤快、皇上褒奖“清勤”、“真德秀、魏了翁极器重之”的小君章、罗点之子罗愚。

只有罗愚有勇气和智慧,用编纂《江西罗氏世征集》修家谱的办法来纠正袁燮在《罗点行状》中的错误观点;“自秦汉至唐,虽时见于史策(册),然罕有功业宏大,名位显荣者,故莫详其世系”。他通过刘克庄《赠罗摄官》之诗,向世人显示:秦汉至唐,功业宏大,名位显荣者有:晋之罗含、罗友,唐之罗珦、罗艺,遑论唐末五代初、父子封王的罗弘信、罗绍威。

只有罗愚有勇气和智慧,纠正袁燮在《罗点行状》中的错误观点:“五季时,公之先世,实居江西之豫章。”

明状元、理学家罗洪先用《大安重建祠堂上梁文》,纠正袁燮在《罗点行状》中的错误陈述:

有开必先得饮食,犹当报本,凡性本善,履霜露,谁无怆心。念银塘之丘,木枝柯实繁,顾马冻之风,泉派流益衍,情深追远,事合更新,虽卿以下,必有圭田,久湮周制,然士之上,皆可立庙,咸祖文恭公。

惟大安新祠,族尊主人夙好诗书,孝先百行,素敦礼让,义重五宗。

谨奠献以修,诚守祊祧而著代:

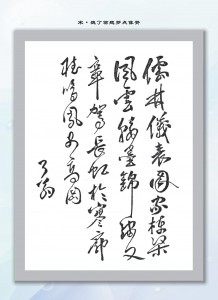

君章擅湘中之誉,早播琳琅;

仲素续道南之传,尚多逄掖。

罗洪先明确写明:吉水大安罗氏供奉的祖先是文恭公罗点!(在罗洪先之前,罗氏中,只有罗点谥:文恭)明确写明该宗祠与秀川罗氏是同一源流,供奉的著名祖先代表都是晋罗含和宋罗从彦。

“嘉靖三十嵗,恭遇皇帝之真元,长幼数千人,同唱儿郎之六伟。”嘉靖皇帝为何到吉水大安罗氏宗祠?应不是为了看望状元,而是祭祀宋帝师罗点,寻求治国灵感!按照罗洪先文章分析,罗点的祖籍地在江西吉水。

若《江西罗氏世征集》有朝一日,重新现世,罗愚的文章将与罗洪先文章共同证明,宋罗点家族仍晋罗含之后。

只有罗愚悟出,用编纂《江西罗氏世征集》修家谱的办法来弘扬晋罗含家风,将罗含作为本支系最重要的祖先崇拜对象。

《江西罗氏世征集》虽然失传了,但古籍中活起来的文字,已还原了其主要部分的真相。期待从古籍中发现更多有关《江西罗氏世征集》的史料。

拙文谨根据现有史料,应用价值取向、学术传承、家族渊源等历史逻辑推理,再一次回答湖南耒阳正源学校罗湘云校长之问:罗摄官是谁?以飨关心罗氏祖先崇拜对象的专家学者和宗彦贤达。错谬之处,恭请斧正。

附件

附件一:《宋史 罗点传》

罗点,字春伯,抚州崇仁人。六岁能文。登游熙三年进士第,授定江节度推官。累迁校书郎兼国史院编修官。岁旱,诏求言,点上封事,谓:“今时奸谀日甚,议论凡陋。无所可否,则曰得体;与世浮沈,则曰有量;众皆默,己独言,则曰沽名;众皆浊,己独清,则曰立异。此风不革,陛下虽欲大有为于天下,未见其可也。自旱叹为虐,陛下祷群祠,赦有罪,曾不足以感动。及朝求谠言,夕得甘雨,天心所示,昭然不诬。独不知陛下之求言,果欲用之否乎?如欲用之,则愿以所上封事,反覆详熟,当者审而后行,疑者咨而后决,如此则治象日著,而乱萌自消矣。”迁秘书郎兼皇太子宫小学教授。

宁宗时以皇孙封英国公,点兼教授,入讲至晡时不辍,左右请少憩,点曰:“国公务学不休,奈何止之。”又摭古事劝戒,为《鉴古录》以进。高宗崩,孝宗在谅暗,皇太子参决庶务,点时以户部员外郎兼太子侍讲,出使浙右,迁起居舍人,改太常少卿兼侍立修注官,被命使金告登宝位。会金有国丧,迫点易金带,点曰:“登位吉事也,必以吉服从事。有死而已,带不可易。”又诘点不当称“宝位”,点曰:“圣人大宝曰位,不加‘宝”字,何以别至尊。”金人不能夺。上尝谓点:“卿旧为宫僚,非他人比,有所欲言,毋惮启告。”点言:“君子得志常少,小人得志常多。盖君子志在天下国家,而不在一己,行必直道,言必正论,往往不忤人主,则忤贵近,不忤当路,则忤时俗。小人志在一己,而不在天下国家,所行所言,皆取悦之道。用其所以取忤者,其得志鲜矣;用其所以取悦者,其不得志亦鲜矣。若昔明主,念君子之难进,则极所以主张而覆护之;念小人之难退,则尽所以烛察而堤防之。”

皇子嘉王年及弱冠,点言:“此正亲师友、进德业之时,宜择端良忠直之士,参侍燕间。”遂除黄裳为翊善。又言:人主忧勤,则臣下协心;人主偷安,则臣下解体。今道涂之言,皆谓陛下每旦视朝,勉强听断,意不在事。宰执奏陈,备礼应答,侍从庶僚,备礼登对,而宫中燕游之乐,锡赍奢侈之费,已腾于众口。强敌对境,此声岂可出哉!”

绍熙三年十一月日长至,车驾将朝贺重华宫,既而中辍。点言:“自天子达庶人,节序拜亲,无有阙者,三纲五常,所系甚大,不当以为常事而忽之。”上过宫意未决,点奏:“陛下已涓日过宫,寿皇必引领以俟陛下。常人于朋友且不可以无信,况人主之事亲乎?今陛下久阙温凊,寿皇欲见不可得,万一忧思感疾,陛下将何以自解于天下?”

尝召对便殿,点言:“近者中外相传,或谓陛下内有所制,不能遽出,溺于酒色,不恤政事,果有之乎?”上曰:“无是。”点曰:“臣固知之。窃意宫禁间或有撄拂之事,姑以酒自遣耳。夫闾阎匹夫,处闺门逆境,容有纵酒自放者。人主宰制天下,此心如青天白日,当风雨雷电既霁之余,湛然虚明,岂容复有纤芥停留哉?”上犹未过宫。点又奏:“窃闻嘉王生朝,称寿禁中,以报劬劳之德,父子欢洽,宁不动心,上念两宫延望之意。”十一月,点以言不见听,求去,不许。十二月,试兵部尚书。

五年四月,上将幸玉津园,点请先过重华,又奏曰:“陛下为寿皇子,四十余年一无闲言,止缘初郊违豫,寿皇尝至南内督过,左右之人自此谗间,遂生忧疑。以臣观之,寿皇与天下相忘久矣。今大臣同心辅政,百执事奉法循理,宗室、戚里、三军、万姓皆无贰志,设有离间,诛之不疑。乃若深居不出,久亏子道,众口谤讟,祸患将作,不可以不虑。”上曰:“卿等可为朕调护之。”黄裳对曰:“父子之亲,何俟调护。”点曰:“陛下一出,即当释然。”上犹未行。点乃率讲官言之,上曰:“朕心未尝不思寿皇。”对曰:“陛下久阙定省,虽有此心,何以自白乎?”及寿皇不豫,点又随宰执班进谏。阁门吏止之,点叱之而入。上拂衣起,宰执引上裾,点亟前泣奏曰:“寿皇疾势已危,不及今一见,后悔何及。”群臣随上入至福宁殿,内侍阖门,众恸哭而退。越三日,点随宰执班起居,诏独引点入。点奏:“前日迫切献忠,举措失礼,陛下赦而不诛,然引裾亦故事也。”上曰:“引裾可也,何得辄入宫禁乎?”点引辛毗事以谢,且言:“寿皇止有一子,既付神器,惟恐见之不速耳。”

寿皇崩,点请上奔丧,许而不出,拜遗诏于重华宫。前后与侍从列奏谏请帝过宫者凡三十五疏,自上奏者又十六章,而奏疏重华,上书嘉王及面对口奏不预焉。宁宗嗣位,人心始定。拜点端明殿学士、签书枢密院事。上有事明堂,点扈从斋宫,得疾卒,年四十五。赠太保,谥文恭。

点天性孝友,无矫激崖异之行,而端介有守,义利之辨皎如。或谓天下事非才不办,点曰:“当先论其心,心苟不正,才虽过人,果何取哉!”宰相赵汝愚尝泣谓宁宗曰:“黄裳、罗点相继沦谢,二臣不幸,天下之不幸也。”

附件二:罗点简介

淳熙十年(1183),任秘书省正字,调校书郎兼国史院编修。他针对奸佞当权,压制谏言,进行上疏。十二年(1185),任秘书郎兼皇太子宫小学教授。他选择古人事迹中可以汲取经验教训的文章,编成《鉴古录》,对皇室子孙进行讲授。十三年(1186),调为浙西(今江苏苏州)提举,并从属吏中选择贤能,入幕赞划,全面了解民间的利弊所在,政绩颇著。昆山、华亭之间有淀山湖,可以用来调节入湖各河的水量,但被皇室贵戚霸占淤田,造成水道阻塞。他上疏开浚,扩大蓄水容量,改善灌溉面积达百万顷之多。淳熙十四年(1187),由户部员外郎兼太子侍读,调为太常少卿兼权知平江府。十五年(1188),召为太常少卿兼侍立官。十六年(1189),光宗受禅登帝位,罗点奉命出使金邦,通报新帝即位。恰逢金邦世宗去世不久,迫罗点换去吉服,罗点不从,金人以上国自居,诘责国书中不应使用“宝位”一词,罗点回应:“圣人大宝曰位,不加宝字,何以别至尊?”金人无法使其屈服。还朝后,又向光宗提出许多切中时弊的政见。

绍熙三年(1192)十一月,光宗打算到重华宫朝贺太上皇,后却不去。罗点多次进谏,光宗皆不听,于是请求辞职,不准。十二月,调任代理兵部尚书。罗点与同僚先后奏疏35次,单独上奏章16次,当面口奏更多。他不惮天威之莫测,不惧后宫、宦侍之馋言,直言进谏光宗欠缺事亲之礼。而帝始终不予采纳,竟连孝宗丧事也不过问。直到宁宗继位(1194),人心始定。宁宗拜罗点为端明殿学士,签书枢密院事。同年(1194)九月,突然病故,年仅45岁,赠太保周国公,谥“文恭”。

罗点天性孝友,正直端庄,从不倚势压人,敢于发表自己的见解。他曾师从陆九渊,对陆甚为敬佩。事见《絜斋集》卷一二《罗公行状》。《宋史》卷三九三有传。

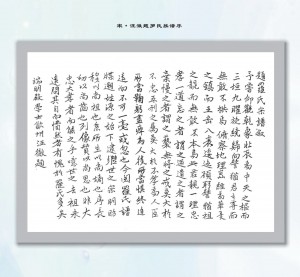

附件三:罗 熏

罗熏,字章夫,崇仁人。文恭公(罗点)弟,端重纯正,师陆象山,主静不妄语,象山示曰:著是去非,改过迁善,此经语也。非不去,安能著是;过不改安能迁善。自谓知非而不能去非,是不知非也。自谓知过而不能改过,是不知过也。真知非而无不能去其非;真知过而无不能改其过。人之患。患不知其非,不知其过而已。所贵乎学者在致其知以去其非,改其过也。(罗)熏三复置之座壁,与陆子门人陆持之辈相琢磨,而学日进,乾道己丑(1169)补入太学,三试两优,除国子正。文恭以登宝位使金,辟充奏官正义相事,金人不能夺。转达大傅通判襄阳府兼荆湖制司机宜。未几,转江东运管。值兵兴制置邱崇牒给馈饷,粮道不绝。晋直秘阁,阶朝奉大夫,提点广东路刑狱、洗冤行部,不避权贵。浚桂、卢二水,修张九龄武陵墓。茶寇薄岭,将群众击却,民赖以安。子二,道,建阳令,进江西茶盐干官。从子愚。

原注:旧无传,见《江西罗氏世征集》,编于宋德祐中,(1275—1276),合豫章通属各郡,自汉晋来,罗氏人物无不备载,时参知政事陈文龙为序。

——《抚州府志》

(作者罗训森,高级工程师,中华罗氏通谱编纂委员会总编、福建省敦睦姓氏谱牒研究院院长。晋之罗含、唐之罗隐、罗崱,宋之罗从彦之后,福建闽清下祝洋头应祥公十九代孙、民呼为“罗菩萨”罗绮,首章公十一代裔孙。手机:13960825863)

阅读原文:http://www.hualuoshi.com/?p=17461

供稿、录入:罗训森 2018.8.13 于福州