试析罗绮历史角色

【洋头罗含书院 2025.2.23 讯(罗训森)】 罗绮,清顺治五年举人,福建省传统村落、省历史文化名村、福州市乡村振兴四星级村——闽清县下祝乡洋头村人。

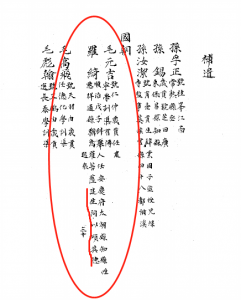

罗绮,《江南通志》《福建省志》《安庆府志》《太湖县志》《闽清县志》有传。本文以乾隆七年版《闽清县志》罗绮传为例,试析罗绮的历史角色。

罗绮,顺治戊子科(1648)举人,任安庆府太湖县知县。性慈祥,通县称为“罗菩萨”,建生祠以颂其德。

——清乾隆七年版《闽清县志》

编者注:古代,唯有声望极高的清官,老百姓才会自发建生祠以颂其德。

关于罗绮的记载虽简短,却蕴含丰富的历史信息,可从以下几个维度深入分析:

一、时代背景的特殊性

罗绮,顺治五年(1648年),举人。正值清政权入关初期,南明势力仍在长江流域活动。安庆府作为南京西部门户,既是军事要冲,又经历战乱摧残。此时出任太湖知县,需兼具政治智慧与民生关怀。

军事压力:清军与南明拉锯战中,太湖县可能面临驻军征粮、徭役加重等问题。

经济凋敝:县志记载顺治二年清军攻占安庆时”民死徙殆尽”,罗绮需主持战后重建。

民族矛盾:作为汉人官员在满清政权下的平衡难题。

二、”罗菩萨”形象解构

百姓赋予的宗教化称号,折射出传统政治伦理中的”父母官”理想:

司法实践:清代《福惠全书》载”州县乃亲民之官”,其断案公允或成关键。

赋税政策:对比顺治朝江南奏销案,罗绮或采用灵活征税方式缓解民困。

文化象征:以观音菩萨比拟官员,暗含儒家”仁政”与佛教”慈悲”的融合。

三、生祠现象的深层意涵

不同于魏忠贤时期的政治性生祠,民间自发建祠体现特殊的政治契约:

权力合法性:佐证清初”以汉治汉”政策的局部成功。

记忆建构:据《太湖县志》载,该县明代仅有2座生祠,清代唯罗绮1例。

空间政治:生祠作为公共记忆载体,实质是民间对政权认同的有限让渡。

四、历史参照系下的独特性

对比同类案例更显其特殊性:

| 人物 | 时期 | 称号 | 生祠数量 | 历史语境 |

| 海瑞 | 明嘉靖 | 海青天 | 多地修建 | 儒学复兴运动 |

| 于成龙 | 清康熙 | 于青菜 | 官方主导 | 理学治国 |

| 罗绮 | 清顺治 | 罗菩萨 | 1处 | 政权过渡期 |

五、未被言说的历史缝隙

县志编纂的乾隆七年(1742年),正值清廷强化忠臣叙事:

文本筛选:记载可能过滤了罗绮与清廷的潜在矛盾。

记忆重塑:百年后的追述,或掺杂后世对”好官”的想象。

族群叙事:闽清县志突出本邑士人,隐含地方文化竞争。

《闽清县志》历史书写背后,既有个体官员的施政实绩,更折射出明清鼎革之际,地方社会寻求秩序重建的集体心理。

罗绮形象如同棱镜,映照出政权更迭中,官民关系的复杂光谱。

2025.2.22

参考资料(略)

阅读原文: http://www.hualuoshi.com/?p=21401

图片供稿:罗训丽 文字:罗训森 2025.2.23 于洋头罗含书院